Kirchen Ost(Mittel)Europas auf der Suche nach ihrem gesellschaftlichen Ort

1989 wurden die Kirchen Ost(Mittel)Europas einer jahrzehntelangen „ägyptischen“ (bzw. aus der in den letzten Jahren nach Helsinki 1975 abgemilderten „babylonischen“) Gefangenschaft befreit. Mit der Wende setzte ein Prozess der gesellschaftlichen Umgestaltung ein. Für die Kirchen eröffnete sich damit die Chance neuartiger gesellschaftlicher Präsenz und Mitverantwortung. Die Suche nach einem neuen gesellschaftlichen Standort ist möglich geworden.

Um diese Chance – pastoraltheologisch besehen – gut zu nützen, sind zunächst jene Erfahrungen zu evaluieren, welche die Kirchen während der Zeit des Totalitarismus erlitten haben; zu klären ist, was daraus gelernt werden kann; zu klären ist aber ebenso, was an Erfahrungen aus dieser Zeit nicht beibehalten werden darf, was also zu „entlernen“ ist.1 Auf Grund dieses Aufarbeitens kann, im Zusammenspiel mit den Erfahrungen von Kirchen in freiheitlichen Demokratien und in jedem Fall unter Rückbindung an die epochalen Weisungen des Zweiten Vatikanischen Konzils ein verantwortlicher Weg für die Kirchen in den jungen Reformgesellschaften ausgemacht werden; zugleich ergeben sich bei solchem Nachdenken auch Orientierungen über die Zurüstung der innerkirchlichen Verhältnisse für die neuen gesellschaftlichen Herausforderungen. Auf einer Studientagung der tschechischen Bischofskonferenz Anfang November 1999 in Velehrad ist es genau um diese Doppelfrage gegangen. Im Folgenden werden einige zentrale pastorale Erkenntnisse dieser Studientagung zusammengefasst. Dokumentiert werden auch einige entsprechende Anhaltspunkte aus der Situationsanalyse, die sich weithin auf das Projekt AUFBRUCH stützt.2

Gesellschaftliche Repositionierung der Kirchen

Zu den Grundbestimmungen der gesellschaftlichen Situation in den neuen Reformländern gehört, dass nach der Wende an die Stelle von kommunistischen Gesellschaftsstrukturen in allen Ländern demokratischen Strukturen gesetzt worden sind. Gesellschaft und Staat wurden entflochten, der demokratisch freiheitliche Pluralismus mit seinen Freiheitsgraden (Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit etc.) wurde implementiert. Die Wende war über Nacht geschehen.

Strukturelle Änderungen bedeuten aber noch keine Veränderung des Bewusstseins. Der über Jahre lang eingeübte „homo sovjeticus“ blieb erhalten. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass soziale Sicherheit vom Staat „mütterlich“ gewährt wurde. Der Preis war der Verlust von gesellschaftlichen Freiheiten. Freiheit wurde vielmehr privatisiert.

Kommunismusnostalgie

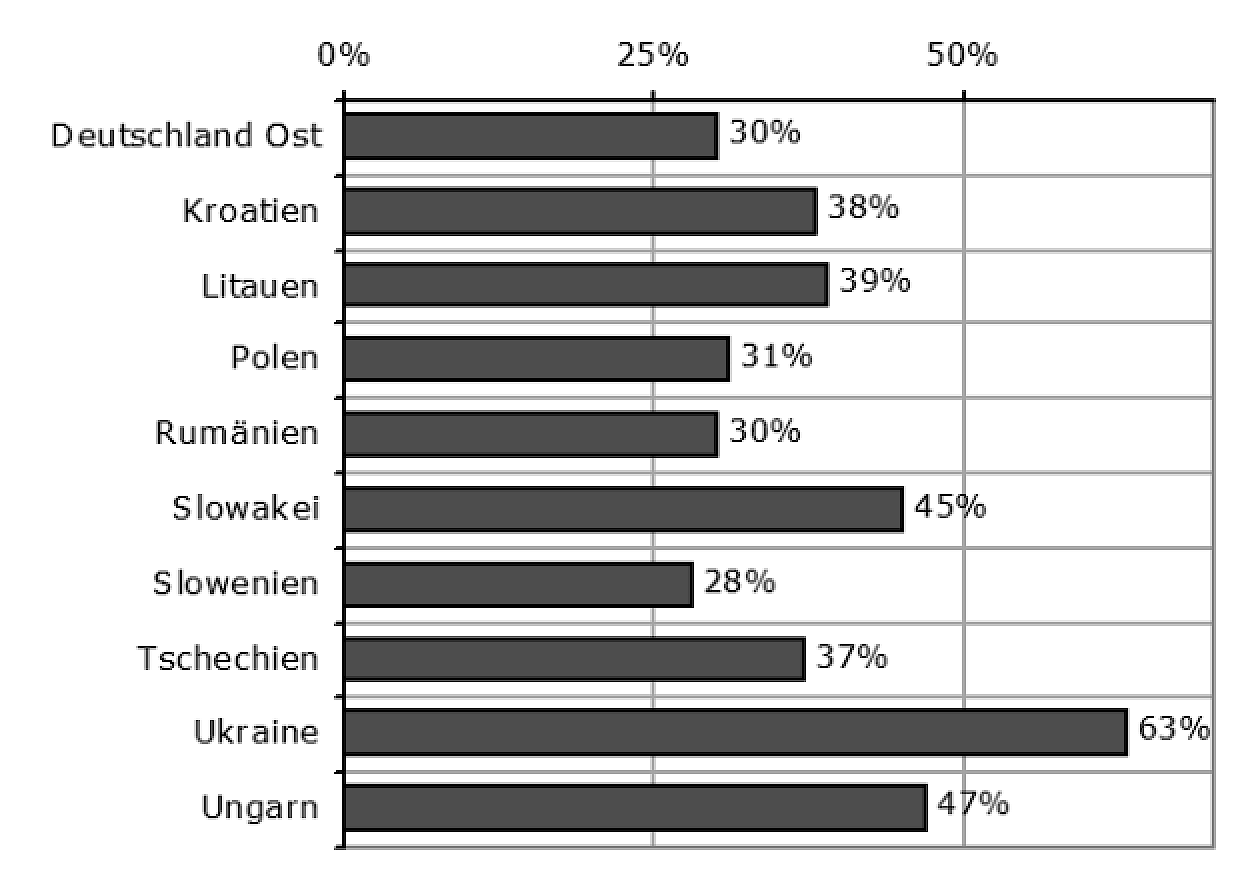

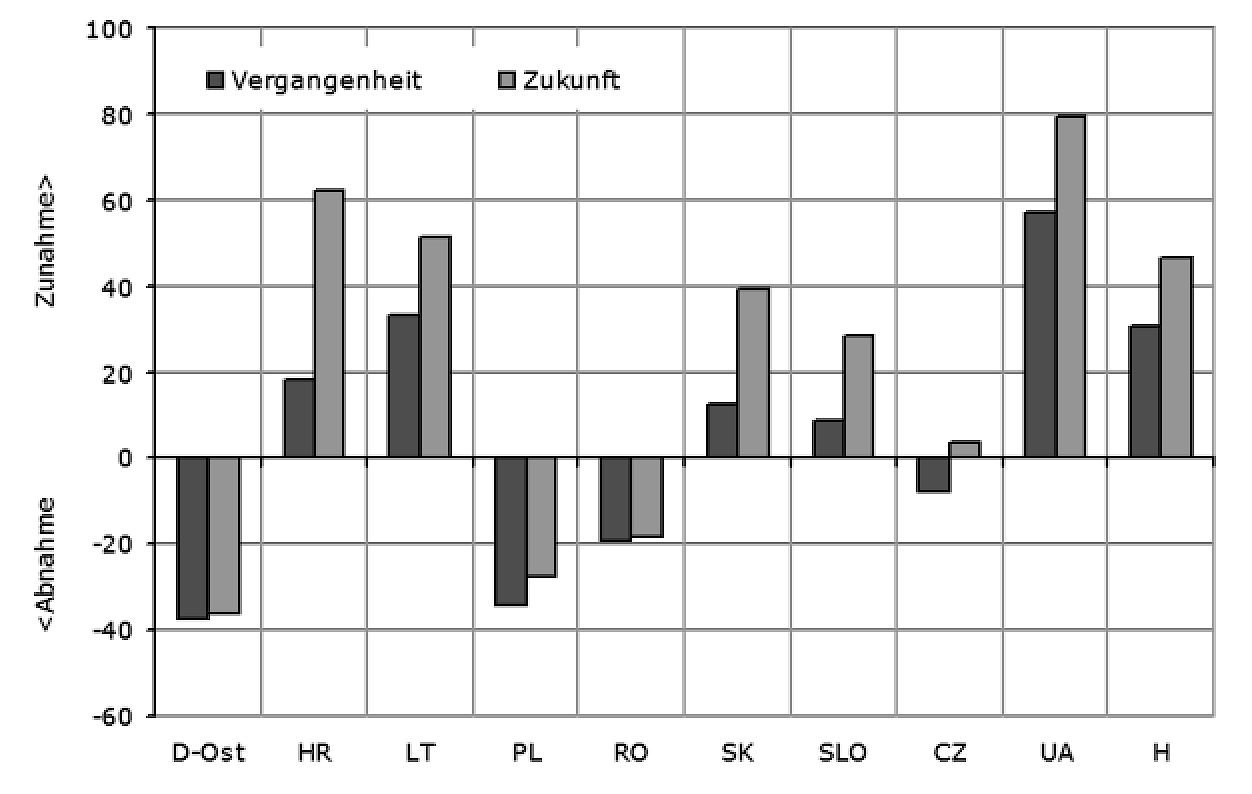

Es ist kein Wunder, dass in solchen Zeiten große Teile der Bevölkerung nachkommunistischer Reformländer eine dramatische Kommunismusnostalgie entwickeln. Vielen „Wendeverlierern“ wird Brot (für das nackte Überleben) wieder wichtiger als die Freiheit. Sie suchen die einstige soziale Wärme, die ihnen die sozial undomestizierte freie Marktwirtschaft vorenthält. Im Schnitt der zehn untersuchten Ländern findet sich bei 46% diese Kommunismusnostalgie (vgl. Abbildung 1). Sie ist in einigen Ländern niedriger (so Slowenien mit 28%), in anderen hingegen beängstigend hoch ausgeprägt, so in der Ukraine mit 63%. Kardinal Vlk hatte schon 1992 beim ersten von der CCEE organisierten Symposium der Konferenz der Europäischen Bischofskonferenzen die Sorge geäußert, dass den Menschen – wenn die Politik nicht darauf achte – Brot wichtiger werden könne als die soeben errungene Freiheit.

Abbildung 1: Kommunismusnostalgie nach Ländern

Dahinter steht eine alte Einsicht der europäischen Geschichte. Lacordaire betonte schon, dass Freiheit aus sich heraus allein noch keine Gerechtigkeit schaffe. Man müsse vielmehr der Freiheit immer Gerechtigkeit abringen. Die freie Marktwirtschaft müsse daher unter hohen sozialpolitischen Anstrengungen zu einer sozialen Marktwirtschaft umgebaut werden. Es gelte, den Brutalkapitalismus mit einem menschlichen Angesicht zu versehen. Wenn dies nicht gelingt, drohe dem Kapitalismus das gleiche Schicksal wie dem Kommunismus ohne menschliches Antlitz: er werde langfristig scheitern. Denn auf der Basis von breiter Ungerechtigkeit lassen sich Freiheit und (sozialer) Frieden nicht erhalten. Nur Gerechtigkeit schafft Frieden (vgl. Psalm 85,11).

Diese Zusammenhänge haben sich auch in der AUFBRUCH-Studie erhärtet. Menschen, die über Erwerbsarbeit zufrieden stellende familiäre Verhältnisse schaffen können, sind weit weniger kommunismusnostalgisch als jene, die mit den wirtschaftlichen und daher auch den familiären Verhältnissen unzufrieden sind.

Gesellschaftliche Kirchenpräsenz

Die Forderung, die sich daraus für die gesellschaftliche Präsenz der Kirchen ergibt, ist eindeutig und einfach. Wenn sie – wie in den kommunistischen Jahren – eine verlässliche Anwältin gesellschaftlicher Freiheit sein will, dann muss sie – eben zur Sicherung der errungenen Freiheit – enorme soziale Kraft entwickeln. Das kann auf verschiedenen Wegen geschehen:

Sie stärkt in den Menschen jene innere Glaubenskraft, aus der heraus nachweislich die Fähigkeit zu belastbarer Solidarität entspringt. „Religion solidarisiert“: und zwar nicht nur in Richtung allgemeiner Bereitschaft zum Teilen, sondern auf in Richtung auf Umverteilung des ungerecht verteilten gesellschaftlichen Reichtums.

Kirchen können zum sozialen Gewissen der Gesellschaft werden. Das kann in der Form von Sozialhirtenbriefen geschehen. Ein gutes Beispiel haben dafür die ungarischen Bischöfe geliefert. Noch wichtiger ist aber der Aufbau von Verbänden, einer handlungsstarken Katholischen Aktion mit dem Ziel der gesellschaftlichen Präsenz der Kirche durch hervorragende Laienkräfte.

Kirchen werden der demokratischen Politik Führungskräfte zuführen. Das bedeutet, dass im Sozialraum der Kirchen Menschen gefördert werden, die sich als PolitikerInnen, SchulleiterInnen, GewerkschafterInnen, UnternehmerInnen, WissenschafterInnen, JournalistInnen, KünstlerInnen behaupten. Eine der Schlüsselfragen gesellschaftlicher Präsenz der Kirchen in den jungen Reformländern ist somit die Förderung der Intelligenz. Dies ist umso dringlicher, als in kommunistischen Zeiten die Christinnen und Christen eben in dieser Hinsicht nachhaltig benachteiligt waren. Bekennenden ChristInnen war der Zugang zur höheren Bildung ebenso verwehrt wie der Zugang zu Leitungsposten in allen gesellschaftlich bedeutsamen Stellungen.

Weil die Mittel und die Personen in manchen Kirchengebieten knapp sind, sind sie gezielt einzusetzen. Vor die Wahl gestellt, ist es besser, Lehrer auszubilden als Schulen zu eröffnen, Journalisten auszubilden, als ein eigenes Kirchenradio oder Kirchenfernsehen zu betreiben.

Wichtig wird es sein, die Grundlagen demokratischen Bewusstseins zu fördern. Der „homo sovjeticus“ hat einen kirchlichen Zwilling, nämlich das klerushörige Kirchenmitglied. Die Stärkung verantwortungsfähiger Freiheit zählt daher zu den geforderten gesellschaftlichen Diensten der Kirchen in demokratischen Gesellschaften.

Verfolgungserfahrungen

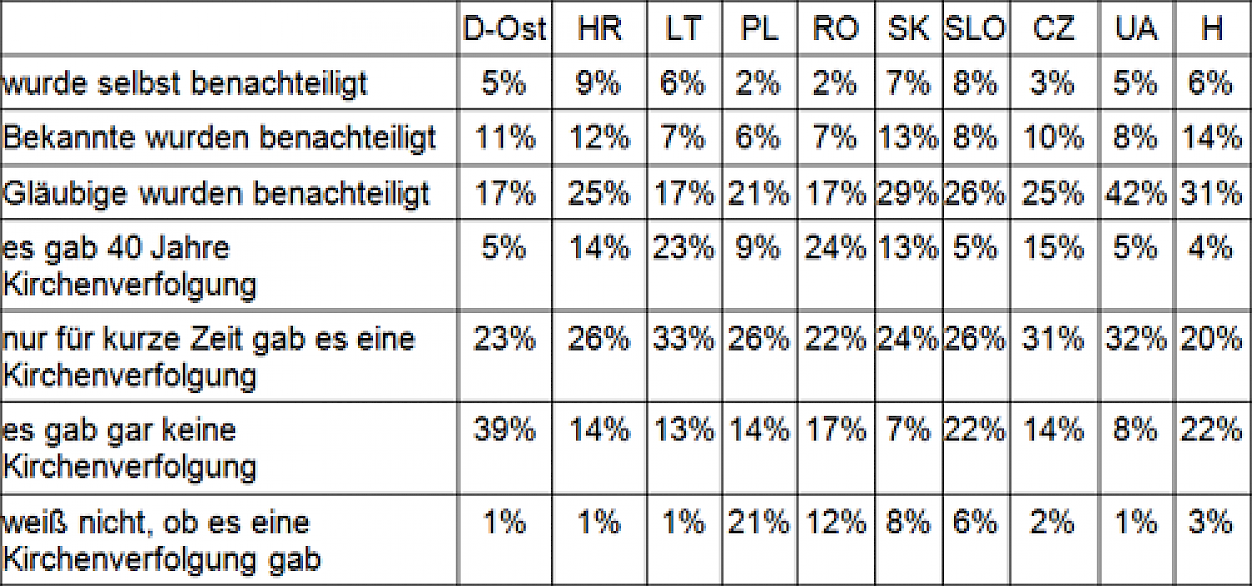

Ein nicht zu unterschätzendes Demokratiepotential bilden die erlittenen Verfolgungserfahrungen von Christinnen und Christen. Diese immunisieren (was wahrlich nicht überrascht) – wie die Lebenszufriedenheit – gegen die Rückkehr in kommunistische Zeiten. Dabei zeigt die AUFBRUCH-Studie erstmals auch das Ausmaß an wahrgenommener Verfolgung.

Tabelle 1: Verfolgungserfahrungen

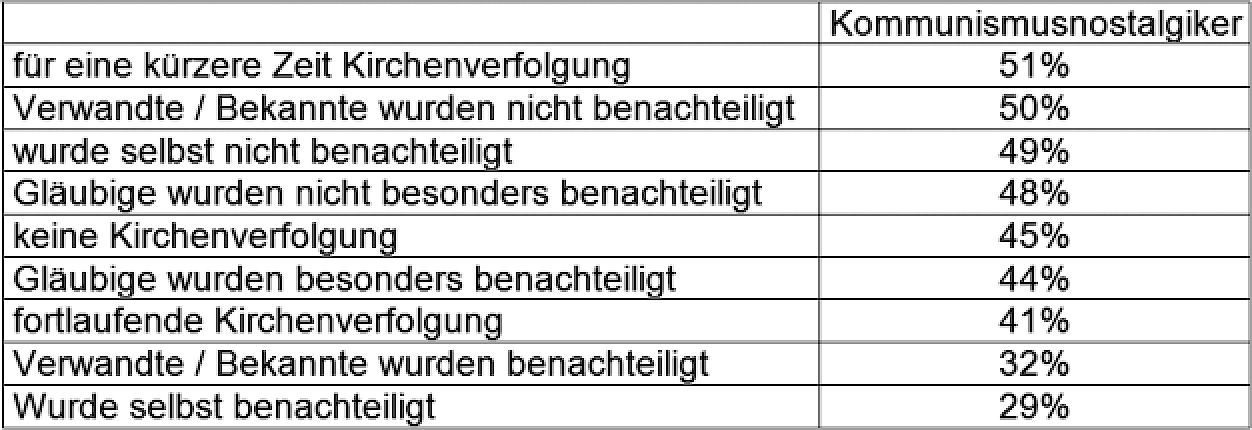

Je betroffener Menschen von solchen Verfolgungserfahrungen sind, desto geringer ist auch die Kommunismusnostalgie.

Tabelle 2: Verfolgungserfahrung immunisiert gegen Kommunismusnostalgie

Sinnstiftung

Zu den Leistungen jeder Kultur gehört es, dem menschlichen Leben Sinn zu geben. Traditioneller Weise haben sich die Kirchen an der Sinnstiftung wirksam beteiligt. In Europa schuf das Christentum geradezu eine Kultur mit einem religiösen Sinn für das menschliche Leben: als Leben auf Erden unter einem offenen Himmel. Lebenssinn war letztlich gottbezogen bestimmt.

Die Neuzeit war angesichts einer christlichen Gottesverkündigung, in der Gott und die menschliche Freiheit immer mehr in Konflikt gerieten, an der Autonomie des Menschen und damit an einer autonomen Sinndefinition stark interessiert. Dabei blieb die Aufklärung die längste Zeit in einem religiösen Kontext. Erst der junge neuzeitliche Atheismus und in seinem Rahmen der Kommunismus schufen autonome Sinndefinitionen ohne jegliche religiöse Dimension. In den kommunistischen Jahrzehnten wurde daher den Menschen anstelle der religiösen Sinndefinition eine atheistisch-sozialistische vorgelegt. Allerdings konnte sich diese fremdbestimmte Sinndefinition bei den Menschen nicht durchsetzen. Der Großteil der Menschen in kommunistischen Ländern verhielt sich zwar nach außen hin konform, schickte die Kinder zu den atheistischen Ritualen (wie der Jugendweihe). Im Privatraum hingegen gingen die Menschen ihre eigenen Wege.

Unsere Studie zeigt nun, dass es zwei Haupttypen von Sinnkonstitution gibt: auf der einen Seite sind jene, die dem Leben einen religiösen Sinn verleihen; auf der anderen hingegen jene, die auf eine autonome Sinnbestimmung pochen, also „Eigen-Sinn“ schaffen. Statistisch konkurrieren diese beiden Modi der Sinnstiftung. Das bedeutet, dass „Eigen-Sinn“ und „religiöser Sinn“ als eher ausschließende Alternativen erlebt werden.

Für die christlichen Kirchen ergibt sich daraus eine langfristig enorm wichtige Frage: Bedeutet religiöse Sinnstiftung wirklich Verzicht auf die Autonomie und Freiheit des Menschen? Wie ist – so die Hintergrundfrage – das Verhältnis zwischen Gott und der Freiheit des Menschen zu bestimmen?

Innere Gestalt der Kirche

Kirchen für ihre gesellschaftlichen Aufgaben zu bereiten, war eines der großen Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Für die Aufgabe der Neugestaltung des innerkirchlichen Lebens wurden auf der einen Seite die teilweise verschütteten alten Quellen wieder zugänglich gemacht: die Kraft der biblischen Gründungsurkunden ebenso wie die Erfahrungen der Zeit der Kirchenväter. Zugleich richtete sich der Blick aber auch auf die Zeitgenossen, ihre Kultur, ihre Ängste und Hoffnungen, Leiden und Freuden. Auch von da her meinten die Konzilsväter eine Antwort auf die Frage zu erhalten, welche Gestalt nicht nur die gesellschaftlichen Aufgaben, sondern auch das innerkirchliche Leben erhalten sollte. Die Einsicht war selbstverständlich, dass das alltägliche Leben in der Kirche auch nachhaltig von der jeweiligen Kultur mitgeprägt wird: im positiven wie im negativen Sinn. Ändern sich aber die Kultur und mit ihnen die Menschen, müsse sich auch der Lebensstil der Kirche mitwandeln, ohne dass die Kirche dabei ihre „genetische Struktur“ verliert. Noch mehr: Wandelt sich die Kirche im Gang der Zeit nicht, verliert sie ihre Fähigkeit, Kirche für die heutigen Menschen zu sein. Sie wird dann zu dem, wozu gerade die Kommunisten sie machen wollten: zu einem antiquierten, verstaubten, musealen Relikt inmitten der Gesellschaft, zu einem gesellschaftlich irrelevanten Ghetto.

Diese innere Umgestaltung der Kirche im Sinn des Zweiten Vatikanischen Konzils hat nun auch Verhältnisse zum Ausgangspunkt, welche die Kirche selbst nicht geschaffen hat, sondern die Erbe der Geschichte, einschließlich der kommunistischen Jahre, aber nicht nur dieser, sind. Dazu gehört sicherlich, ob die Kirche in der Vergangenheit auf der Seite der breiten Bevölkerungsmehrheit erlebt wurde oder als „Fremdkörper“ im Land. So trägt die katholische Kirche in Tschechien bis heute die Last habsburgischer Gegenreformation. In Polen dagegen war der Katholizismus in allen Phasen nationaler Bedrängnis das einigende Band polnischer Kultur.

Atheistische, religiöse, polarisierte Kulturen

Das bedeutet näherhin, dass die Ausgangslage für die innere Neugestaltung des kirchlichen Lebens von Land zu Land sehr verschieden ist. In einigen Ländern hat sich über Jahrzehnte, durch das Erbe der Geschichte, die aggressive Kraft kirchen- und religionsbeschädigenden Kommunismus, aber auch durch die zumeist übersehene Dynamik gesellschaftlicher Modernisierung3 eine Art „atheistischer Kultur“ herausgebildet, welche „religiös“ besehen alle Merkmale einer Volkskirche trägt: Man wächst atheistisch auf, wird selbstverständlich nicht getauft, kirchliche Rituale sind ebenso fremd wie das Gottesbekenntnis. Andere Kulturen sind hingegen trotz kommunistischer Jahre nach wie vor „religiöse Kulturen“.

Die Herausforderungen für eine angemessene Neuformierung kirchlichen Lebens sind in diesen Ländern sehr verschieden. Polen wird einen anderen Weg gehen müssen als Tschechien, obwohl die beiden Länder benachbart sind, demokratische Regierungen haben, einen relativ hohen Modernisierungsgrad, aber eben ein gänzlich verschiedenes historisches Erbe mit völlig unterschiedlichen religiös-kirchlichen Verhältnissen. Unbeschadet solcher Unterschiede in den künftigen pastoralen Entwicklungen in den einzelnen nachkommunistischen Reformländern lassen sich dennoch einige gemeinsame Herausforderungen aufzählen.

Wissen und Erfahrung – Orte, nicht nur Worte

In der AUFBRUCH-Studie gibt es vielfältige Anhaltspunkte über die innere Struktur des Glaubens der Menschen. Dabei zeigt sich, dass eine Schlüsselvariable nicht das Wissen um die Existenz Gottes ist, sondern die Erfahrung seiner Nähe. Viele Befragte „glauben“ an Gott, ohne aber seine Nähe zu verspüren. Für die Entwicklung der Pastoral (und das nicht nur in Ost[Mittel]Europa) bedeutet dies, dass Gotteswissen zu fördern zwar eine wichtige Aufgabe nach der religiösen Analphabetisierung durch den atheistischen Kommunismus ist. Noch wichtiger als solche Gottesworte werden Gottesorte sein: Vorgänge, Räume, in denen „Gotteserfahrung“ aus erster Hand begünstigt wird – „machen“ lässt sich solche Gotteserfahrung, die allein aus Gnade erwächst, nicht.

„Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht sein“, so Karl Rahner wiederholt in den letzten Jahren seines Lebens. Eben das ist hier gemeint. Mit diesen „Gottesorten“ sind freilich nicht nur gemeinsame kirchliche Vorgänge gemeint (vor allem die Liturgie, die Feier der Sakramente). Es braucht auch „Mystagogie“: also das Hinführen von Menschen vor jenes Geheimnis, welches das Leben jedes Menschen im Grunde immer schon ist – die Geschichte des „unberirrbar treuen Gottes“ (Dtn 32,4) mit jedem Menschen. Was hier ansteht, ist nach der Zeit der erzwungenen Privatisierung des Glaubens eine Personalisierung des Glaubens. Auch das gilt – trotz unterschiedlicher Voraussetzungen – für die Kirchen in Ost- und Westeuropa gleichermaßen.

Vernetzung

Christen in pluralistischen Gesellschaften werden nicht mehr kulturell gestützt. Solches mag noch in den religiösen Kulturen (Polen, Kroatien, Siebenbürgen, Litauen) der Fall sein. Doch wird auch in diesen religiösen Kulturen der wachsende (auch religiöse Pluralismus in der Gesellschaft und folglich auch in den Kirchen) die ererbten Selbstverständlichkeiten aufweichen. Die schwächer werdende kulturelle Unterstützung braucht dann einen „Ersatz“: dafür eignen sich neben den Familien vor allem religiöse Netzwerke. Sie geben dem Glaubenden in einer offenen Gesellschaft eine starken Halt.

Diese pastoralsoziologischen Einsichten gelten umso mehr in polarisierten Kulturen und sind in atheistischen geradezu die Überlebensbedingung des Glaubens. Das war ja auch die Erfahrung während der kommunistischen Zeit: Wo den Kommunisten die Privatisierung des Glaubens gelang, wo Glaubende aus der Solidarität von Glaubensnetzwerken herausgeschlagen wurden, ist nach und nach auch die Glaubenskraft geschwunden. Wo sich die Privatisierungskraft der Kommunisten zudem mit dem eher auf das Individuum setzenden Protestantismus verband, war folglich die Beschädigung der religiösen Kultur am ehesten möglich.

Die Vernetzung glaubender Menschen wird daher zu einem wichtigen pastoralen Projekt der nächsten Jahre. Auch in Kulturen, die stark volkskirchlich sind, sind Gemeinde bildende Prozesse die beste Art, den ererbten Glauben für die neuen pluralistischen Verhältnisse zu bereiten. Solche offensive Pastoral ist langfristig sinnvoller als der vergebliche Abwehrkampf gegen „Liberalismus“ und „Pluralismus“.

Offene Evangelisierung

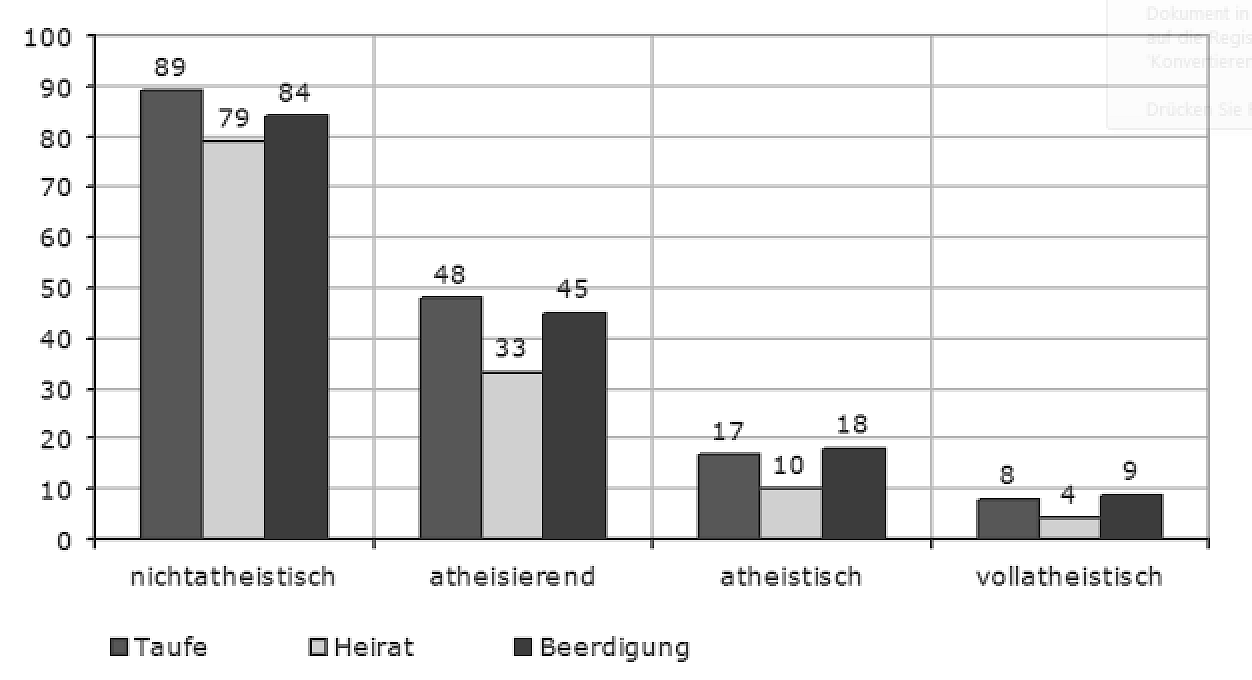

In vielen nachkommunistischen Ländern gibt es viele Menschen, die sich ausdrücklich als Atheisten verstehen. Dabei zeigt sich, dass der Atheismus von der inneren Konsistenz her besehen in den einzelnen Menschen ähnlich verschieden ist wie die Religiosität in sehr vielfältigen Intensitätsgraden vorkommt. In der Studie war bei drei Fragen an verschiedenen Stellen des Fragebogens die Antwortmöglichkeit „ich glaube nicht an Gott“ vorgegeben worden. Der Anteil jener Personen, welche konsistent die atheistische Position gewählt haben, liegt in den untersuchten Ländern im Schnitt bei 6,5%. Wir nennen diese Personen voll- oder konsistentatheistisch. Andere (5,3%) haben sich nur bei zwei Fragen bei der atheistischen Variante eingetragen. Schließlich gibt es auch „atheisierende“ Personen (10,3%); sie haben die atheistische Position nur einmal gewählt. Die übrigen Personen können als nichtatheistisch gelten: diese unterscheiden sich wiederum nach dem Intensitätsgrad ihrer persönlichen Religiosität und Kirchenbeziehung.

Die große Zahl von verschiedenartig atheistischen Personen erlaubt eine nähere Analyse dieses Personenkreises. Dabei kommen wieder bemerkenswerte Tatbestände ans Licht. So bedeutet das atheistische Bekenntnis noch keineswegs die Ablehnung religiöser Feiern zu den Lebenswenden (vgl. Abbildung 2). Das lässt vermuten, dass der Atheismus kognitiv ist: aber wie tief in der Person ist er verankert? Kann sich kognitiver Atheismus mit dem Wunsch nach religiösen Ritualen verbinden? Dies ist offensichtlich der Fall. Sind also Atheisten in einer tieferen Schicht ihrer Persönlichkeit durchaus religiös empfindsam und folglich auch ansprechbar? Daraus erwächst die einfache Frage nach einer evangelisierenden Begegnung mit solchen postkommunistischen Atheisten: Wie kann diese stattfinden? Mit welchem kognitiven Anspruch muss sie gestaltet werden? Solch eine Form der Evangelisierung braucht eine hohe Freiheitlichkeit und Offenheit.

Abbildung 2: Wunsch nach religiösen Feiern zu den Lebenswenden

Zu den spannenden Projekten der Kirchen in nachkommunistischen Ländern zählt daher der Versuch, religiös nicht gänzlich tauben atheisierenden Personen Gott zu erschließen, und dies in großer Offenheit und Freiheit. Hier wird es sehr viel Phantasie brauchen. So macht beispielsweise die Diözese Erfurt im atheistischen Ostdeutschland den Versuch, Weihnachten mit Atheisten zu feiern. Dabei stehen altes Liedgut und religiöse Symbole im Mittelpunkt, weniger das argumentativ-diskursive Wort. Das kommt behutsam hinzu, steht aber nicht in der Mitte. Die religiösen Tiefen, die unter der atheisierenden Oberfläche vermutet werden, sollen erreicht und „bespielt“ werden. Kann ja sein, dass sich bei dem einen oder der anderen dann Suchbewegungen ergeben, die in den Raum des Evangeliums und damit kirchlicher Gemeinschaften führen. Offene Evangelisierung wird aber ihr Engagement nicht von diesen durchaus wünschenswerten Entwicklungen abhängig machen. Es mag genug sein, wenn ein pastoral engagierter Mensch, der aus der Kraft des Evangeliums lebt, mit einer atheisierenden Person ein Stück dessen Lebensweges mitgeht.

Kirche neu gründen

Die AUFBRUCH-Studie hat nüchtern aufgedeckt, wie sehr es in der Mehrzahl der kommunistisch regierten Länder gelungen ist, die religiöse Tradierung zu unterbrechen und eine junge Generation ohne religiöse Bildung hervorzubringen. Die schulische wie die familiäre Glaubenstradition wurden erfolgreich unterbunden.

Wie wichtig in kommunistischen Zeiten die religiöse Fundierung in der Kindheit war und blieb, das zeigt der Vergleich der aktuellen Religiosität mit der Religiosität in der eigenen Kindheit sowie der eigenen Eltern – Vater wie Mutter. Das, was ein Kind gelernt hat, bleibt grundlegend für das ganze Leben. Auch die kommunistische Indoktrination konnte diese Zusammenhänge nicht durchbrechen. Von den befragten Tschechen, die heute zur Kirche gehen, gingen als Kind 80%. Von jenen, die heute nie gehen, waren hingegen als Kind nur 22% Kirchgänger.

Insgesamt hat dies in einigen nachkommunistischen Ländern dazu geführt, dass die Kirche in der jungen Generation von Grund auf neu aufgebaut werden muss. Der Umweg über die Familien scheint kaum zielführend zu sein. Es braucht eine missionarische Anstrengung, Kinder und Jugendliche aus atheistischen oder wenig religiösen Familien zum Evangelium zu führen und mit ihnen evangeliumsgeformte Gemeinschaften aufzubauen.

Gute Zukunftsprognosen

Solche Neugründung der Kirche in der nachwachsenden Generation findet in einem durchaus günstigen Klima statt. Die Aussichten für die Entwicklung der Religion in den nachkommunistischen Reformländern werden von den Bevölkerungen durchaus hoffnungsvoll eingeschätzt. Sieht man von den hochreligiösen Ländern wie Polen oder Siebenbürgen in Rumäninen ab, wo es wegen des hohen religiösen Niveaus kaum noch einen Zuwachs geben kann, sondern Entwicklung immer Rückgang signalisiert, dann wird für fast alle untersuchten Ländern von den Menschen ein Aufschwung der Religion in der Gesellschaft erwartet (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3: Wahrnehmung der Zu- und Abnahme der Religiosität

Die einzig Besorgnis erregende Ausnahme ist Ostdeutschland. Offenbar gibt es in diesem Land „volkskirchlich-atheistische“ Verhältnisse. Wer geboren wird, wird selbstverständlich nicht getauft. Man ist selbstverständlich kein Kirchenmitglied, glaubt auch nicht an einen Gott, lehnt auch andere christlichen Glaubenspositionen ab.

Diese ostdeutsche sozioreligiöse Lage gleicht volkskirchlichen Verhältnissen mit negativem Vorzeichen. Es ist zu erwarten, dass sich diese atheistische Kultur wie selbstverständlich überliefert. Dabei kann es allerdings sein, dass zwei Vorkommnisse eine solche für Religion und Kirchen ungünstige Prognose umkehren. Das eine wäre eine innere Sättigung der atheistischen Verhältnisse, die auf Grund eines wachsenden Potenzials unbeantworteter Sinnfragen religionsproduktiv werden. Das andere wäre eine pastorale Risikobereitschaft, die sich den Herausforderungen der atheistischen Kultur stellt und so interveniert, dass Erwachsene, Jugendliche und Kinder in einer zeit- und personintensiven Pastoral für das Evangelium gewonnen werden. So wie sich in den letzten Jahrzehnten volkskirchliche Verhältnisse aufgelöst haben, können auch atheistisch-volkskirchliche Verhältnisse abgelöst werden.

Fußnoten:

-

So wegweisende Überlegungen von ost(mittel)europäischen PastoraltheologInnen, die sich zu drei Symposien zur Aufarbeitung der Kirchenerfahrungen während der kommunistischen Zeiten getroffen haben: Nicht wie Milch und Honig. Unterwegs zu einer ost(mittel)europäischen Pastoraltheologie, hg. v. Máté-Tóth, András / Mikluščák, Pavel (Gott nach dem Kommunismus 8), Ostfildern 2000. ↩︎

-

Das Projekt AUFBRUCH wird vom PASTORALEN FORUM e.V. in Wien organisiert. Es studiert, wie sich die Kirchen in den einzelnen Phasen der kommunistischen Diktatur gesellschaftlich platziert haben und wie sie sich nach dem Ende des Kommunismus in den jungen Reformdemokratien repositionieren. Die Studie läuft in zehn ost(mittel)europäischen Ländern, von Litauen über Polen, Ostdeutschland, Tschechien, die Slowakei, die Ukraine, Ungarn, Siebenbürgen (Rumänien), Slowenien und Kroatien. Das Projekt wird in der Publikationsreihe „Gott nach dem Kommunismus“ in voraussichtlich acht Bänden publiziert. Erschienen sind bereits drei Bände: Tomka, Miklós / Zulehner, Paul M.; Religion in den Reformländern Ost(Mittel)Europas, Ostfildern 1999. – Tomka, Miklós / Zulehner, Paul M.: Religion im gesellschaftlichen Kontext, Ostfildern 2000. – Tomka, Miklós u.a., Religion in den Ländern Ost(Mittel)Europas: Ungarn, Litauen und Slowenien, Ostfildern 1999. ↩︎

-

Darauf verweist vor allem Miklós Tomka an Hand von Spezialanalysen des Forschungsmaterials aus der AUFBRUCH-Studie. In: Tomka / Zulehner: Religion im gesellschaftlichen Kontext, Ostfildern 2000. ↩︎